Antes de que el sol se levante, Lucía ya anda descalza sobre la hierba fresca. El gallo canta, el café hierve en la hornilla, y el humo se mezcla con el olor a tierra mojada. El campo despierta despacio, pero ella no puede esperar: la jornada empieza cuando la vida la llama, y en su mundo la vida siempre se parece al trabajo.

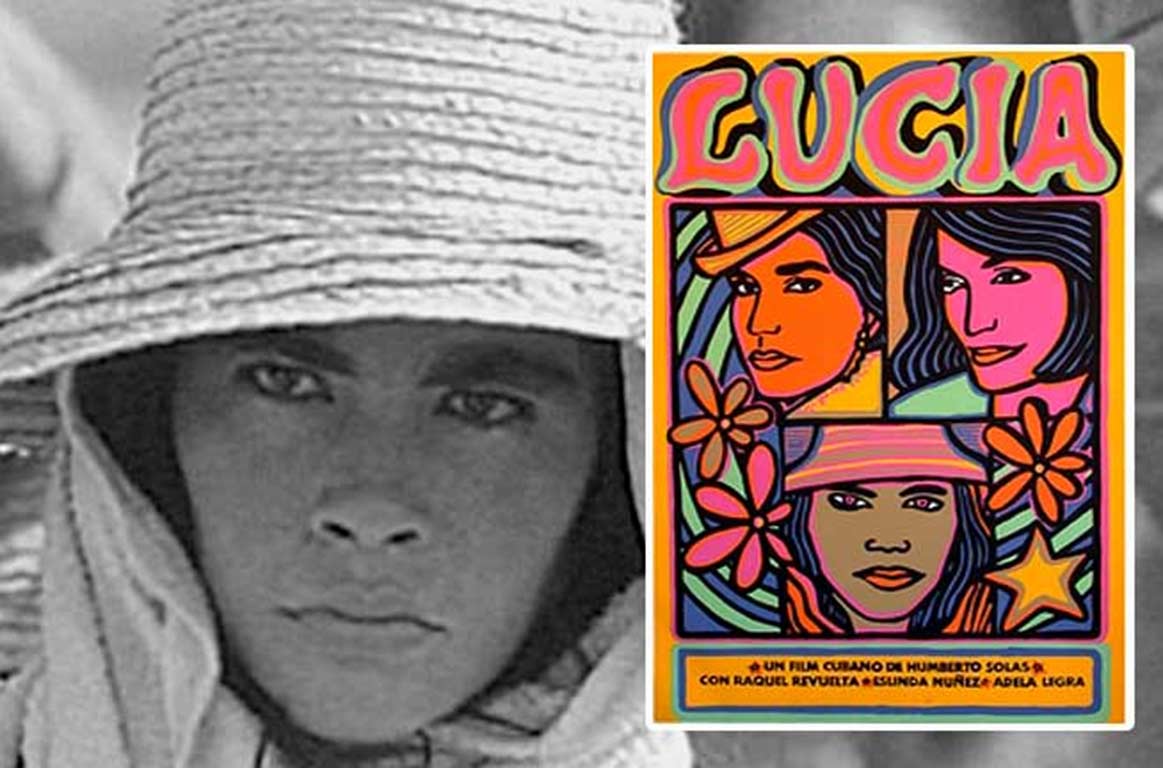

Lucía no es actriz de cine, aunque podría serlo. Tiene la misma mirada fuerte y cansada de aquella otra Lucía —la que Humberto Solás filmó entre bohíos y machetes—, esa que se atrevió a decir “no” cuando el destino parecía escrito. Como ella, esta Lucía también conoce el peso del sol, la dureza de la tierra, el silencio del hombre y el valor de la palabra.

Para Lucía no hay descanso que valga más que la cosecha, ni orgullo mayor que ver brotar la semilla. No habla de igualdad, la practica. No pide derechos, los conquista cada día cuando enfrenta el cansancio, cuando decide, cuando resiste. Su piel lleva la marca del sol, pero también el brillo de la dignidad.

En cada surco que abre, deja un trozo de sí misma: su paciencia, su esperanza, su ternura. Y cuando se detiene bajo la sombra de un árbol, piensa —sin decirlo— en todas las mujeres del campo que, sin saberlo, han sostenido la vida de un país entero con las manos. Manos que siembran, que amasan, que curan, que enseñan.

Lucía no mira cámaras ni espera créditos. Pero si Humberto Solás la viera hoy, quizá la filmaría otra vez. Solo que ahora ella caminaría erguida por los surcos, con la frente en alto, sabiendo que cada semilla que cae es una victoria suya, una promesa de futuro.

Y así, entre el canto de los gallos y el sol que sube despacio, Lucía sigue ahí. Porque en cada mujer que se levanta antes del alba, que enfrenta el sol y el silencio, vive un poco de aquella Lucía que Solás filmó alguna vez. Solo que hoy, sin cámaras ni guion, vuelve a existir en cada mujer rural que sigue escribiendo —con sus manos— la película más real y hermosa: la de la vida.